ひょうたん誕生悪戦苦闘記

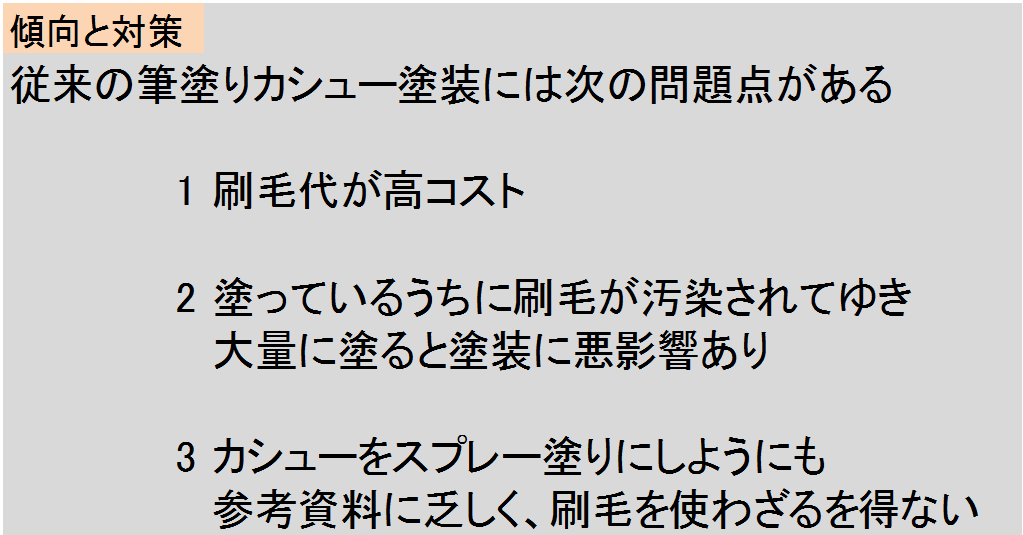

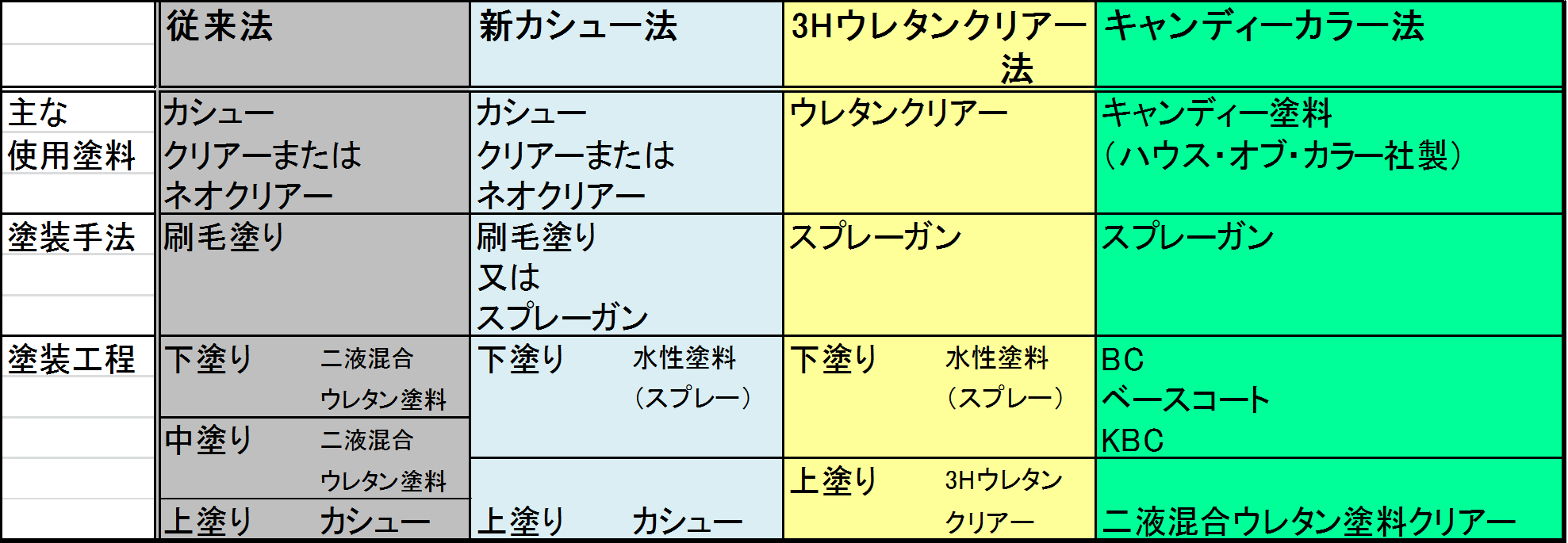

筆者 千成表太郎 Hyotaro SENNARI

共著 清兵衛 Bay SEI

平成25年10月に記す、の巻。

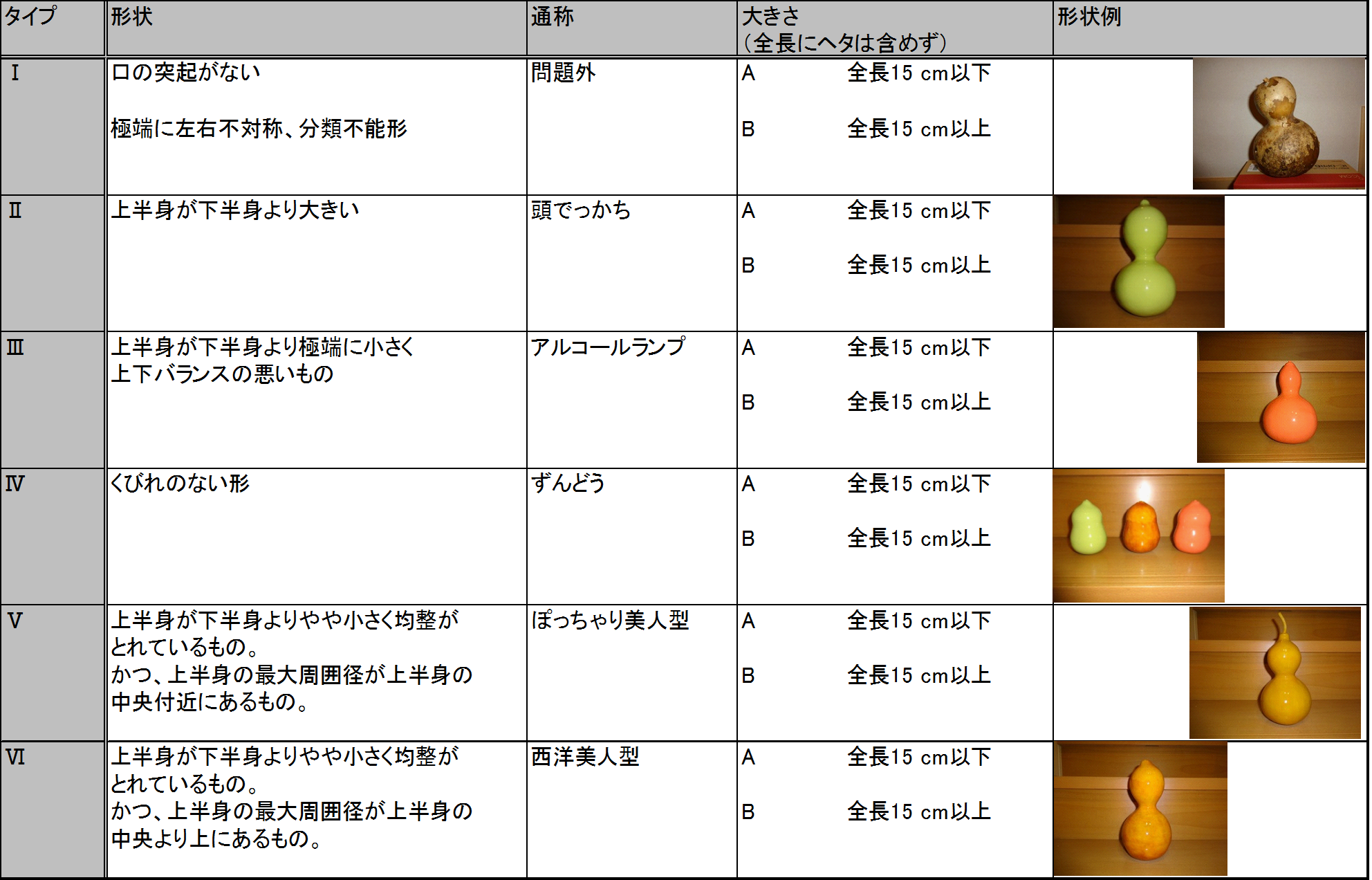

研ぎ出し編

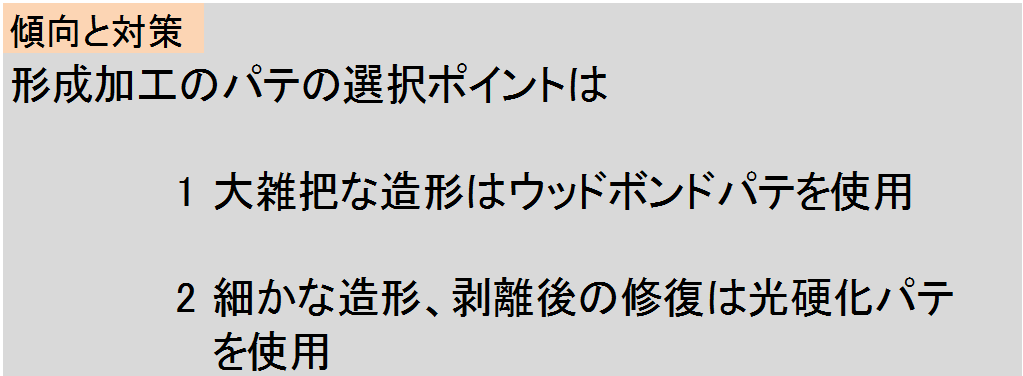

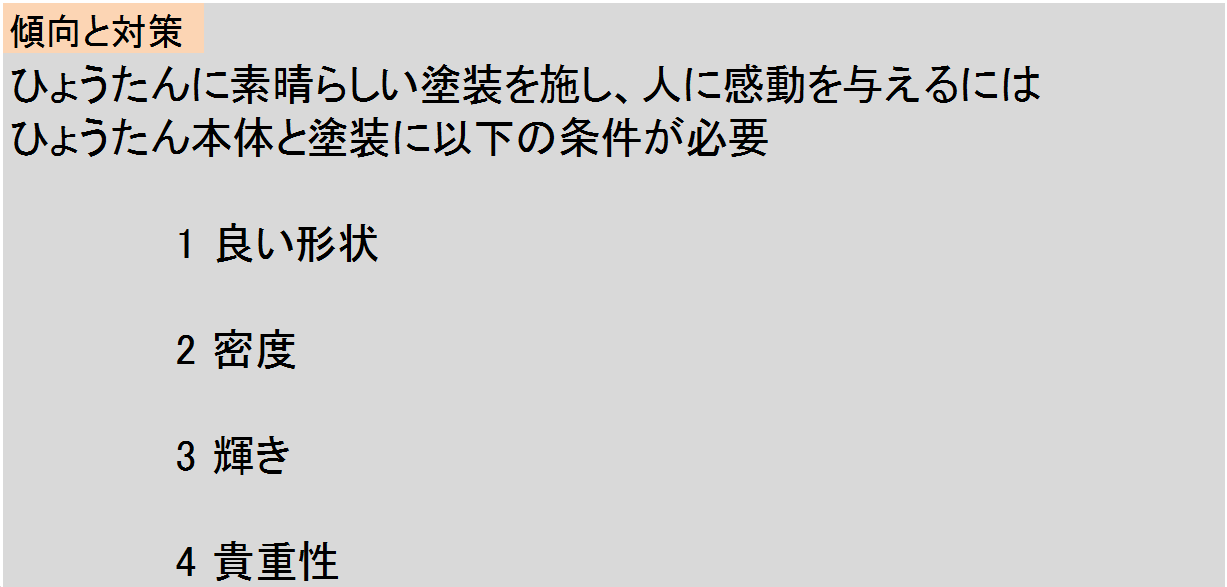

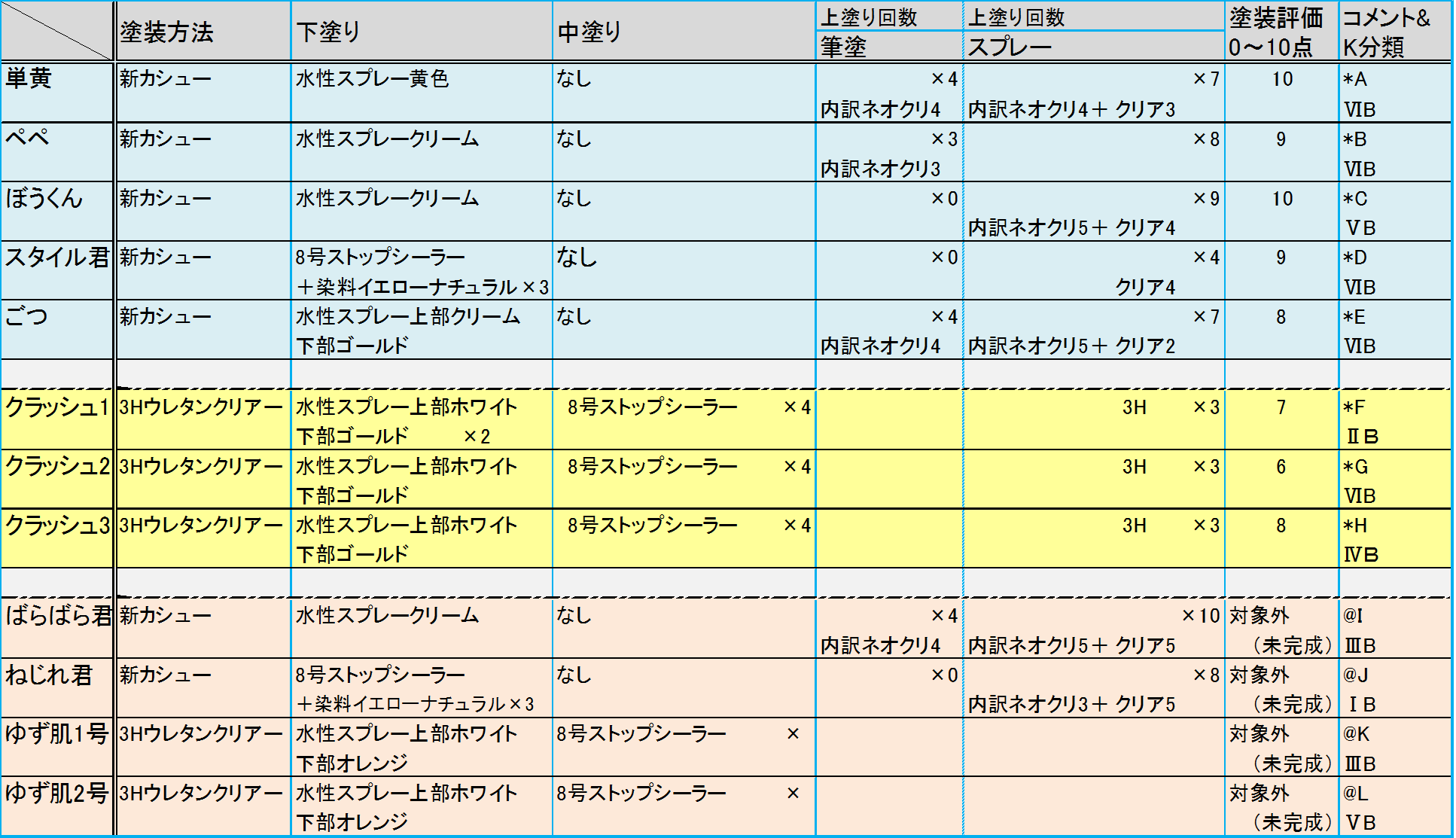

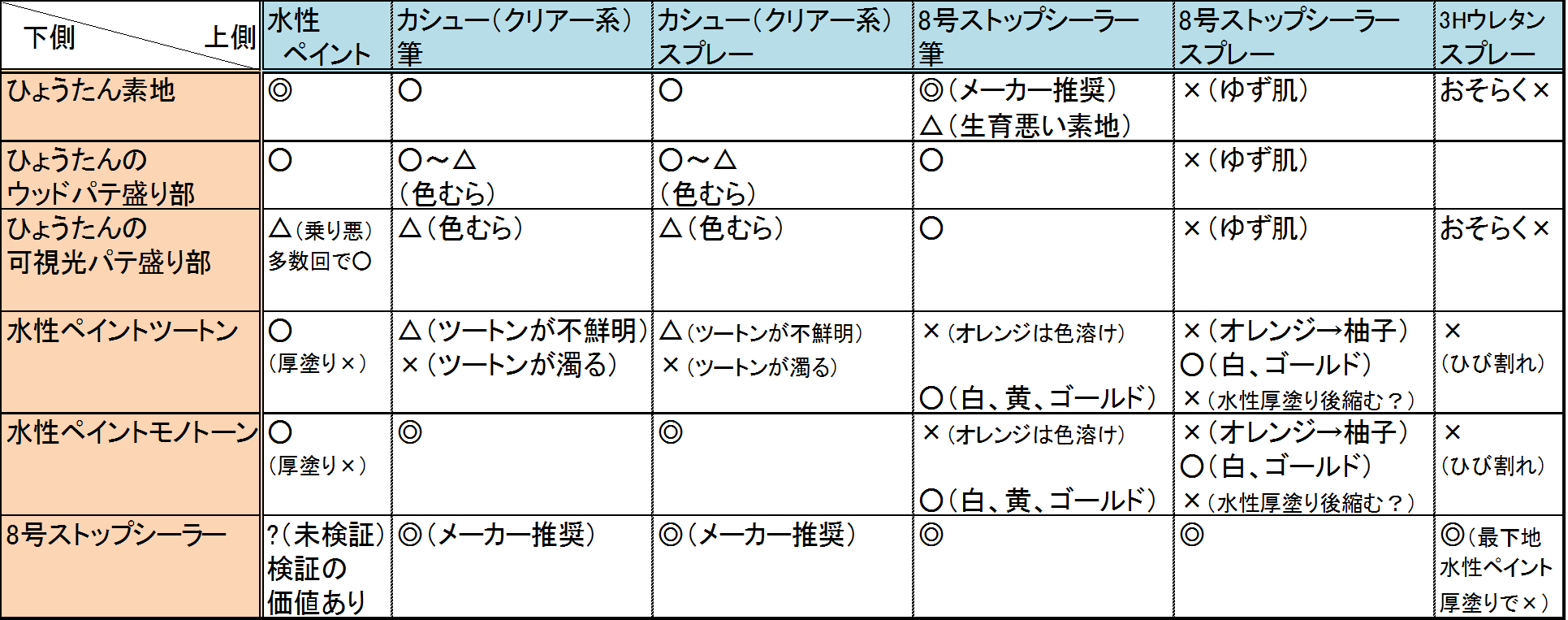

研ぎ出しとは読んで字のごとく研ぐ=研磨して、出す=良い表面を磨き出す、ことだ。荒れた表面をやすりがけしてきれいな塗装面に整え、それが最終工程となる。ただしひょうたん美術の世界では以前よりこの研ぎ出しを若干別の意味に使用しており、少しだけ注意が必要。異なる色のカシューをところどころに塗り重ね、乾燥後やすりがけし、ランダムな模様が浮かび上がる手法をいわゆる「研ぎ出し」と呼んでいる。表題の研ぎ出しはひょうたん美術のそれではなく、原則通りのものだ。いわゆる磨き出し、だ。

研ぎ出しのテクニックはプラモデル等の塗装本にもあまり詳しく紹介されていない、いわば非主流派の手法だ。大変手間がかかるのと、塗装工程の最後は研いで終わるのではなく、塗って終われることが多いからだ。重ね塗りは塗装編で見てきたごとく研磨→塗装→研磨→塗装・・・の工程を繰り返す。で、最後工程は多くの場合塗装、で終わる。カシューではなく、プラモデル等ホビー分野で使われている最近の塗料は性能もよく、通常は最終塗装(上塗り)の後研磨は不要だ。むろん柔らかい布で表面のごみ、ほこりをとる程度のことはするが、すでに研磨ではない。カシューの塗装も条件が良ければ研ぎ出しは不要だ。最終状態の塗装面に何らかのトラブルが生じている場合、修正するには二通りのやり方がある。一つはもう一回研磨→塗装の工程を行うことだ。通常はこちらだ。もう一つが今回の手法、研ぎ出しだ。繰り返すがとても手間かかかる。今回はあえてこの研ぎ出しに挑戦してみた。又は挑戦せざるを得なかった。状況はこうだ。

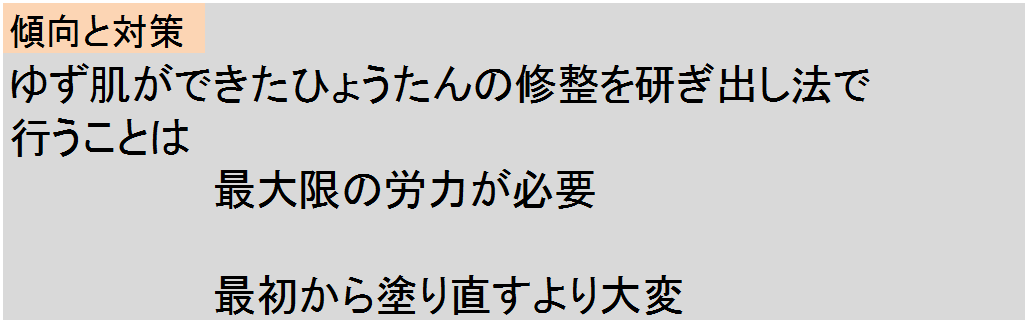

対象は2年前に収穫、塗装し終えた大ひょうたん1個。カシュー筆塗りで茶色く細身のタイプ。正統的手法で全行程を終えた完成品で、とある場所に飾っておいた。同時期に塗った、同じくカシュー塗り、茶色太めのひょうたんもあり、そちらが残念なことに虫食いの被害にあった。直径約 1 mmの見事なトンネルが一本太い腹に貫通している。補修しなければと思い、修理を始めた。穴の周囲をやすりで削り、パテで穴をふさぐ。さらに茶色のカシュー「淡透」(たんすき)と「ネオクリアー」を合わせて数回塗り重ねた。この時目に留まったのが茶色カシュー同系統の今回の細身ひょうたん(細茶と命名)。2年前の基準では十分きれいだと思えたのに今回改めてよく見ると意外とあらが目立つ。どうせなら虫食いの太めひょうたん(太茶と命名)と同時に茶色のカシュー「淡透」、透明な「ネオクリアー」を数回塗ってしまおうと考えた。しかも今年は「新カシュー法」でスプレー塗装を行うので、若干あらの目立つ細茶も太茶補修ついでにグレードアップできる。はずだった。

601 24%

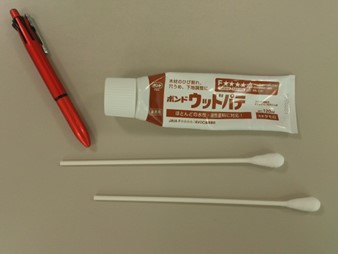

写真左は細茶、右は太茶。(↑)

太茶とほぼ同時進行している。塗装編で前記したカシュースプレー第1回目(7月14日)と、ずっと後のカシュースプレー(10月9日)の計2回に分け「ネオクリアー」を塗装した。2回目が失敗だった。この日多数のひょうたん塗装がつつがなく終わり、それでもスプレーガンのカップにまだカシュー「ネオクリアー」が余っていた。もったいない。急遽この細茶を引っ張り出し、800~1000番相当3M ULTRAFINEで大急ぎに研磨し、その「ネオクリアー」を塗布。最後の余りだったせいか、シンナーが目減りし、おそらくカシューが濃くなっていたのだろう。細かく、猛烈に多数の「ゆず肌」になってしまった。運よく、または不幸中の幸いにして太茶分のネオクリアーはもうなく、被害は細茶のみにとどまった。

数日間乾燥させ良く削って次の塗装工程へ進むのが定石だ。しかし、腹の虫がおさまらない。転んでもただでは起きたくない。数日後360~600番相当3M SUPERFINE、800~1000番相当3M ULTRAFINEで研磨しながらふとある考えがよぎった。このままもっとやすりの目を細かくして研磨してゆけばもしかしてピカピカになって仕上がるかも。そういえば「研ぎ出し」だ。そもそもこの「細茶」、もう十分な回数のカシューを塗っている。塗装の厚みは十分。多少削ってもきれいに「研ぎ出し」できるはずだ。参考までに今までの苦心惨憺の工程はこうだ。興味のある方のみご参照ください。

下塗り 2液ウレタン塗料「8号ストップシーラー」+顔料着色剤「リベラカラー・ケヤキ」

中塗り 2液ウレタン塗料「8号ストップシーラー」+顔料着色剤「リベラカラー・ケヤキ」

上塗り カシュー「透」2回、カシュー「淡透」3回、カシュー「クリアー」3回、

カシュー「ネオクリアー」筆2回、スプレー2回、(今年になって施行)

算数の不得手な筆者にもカシュー塗装の合計が12回だとわかる。一昨年までとしても10回だ。10回も塗ったんだからとてもきれいだ。きれいなはずたと信じていた。自慢したい気持ちがはちきれそうだ。「った。」ふとした拍子に表面を眺めると確かに輝きは合格レベルだが、塗装の凹凸が目につくほど荒い仕上がりだ。最後のスプレー塗装で多少のゆず肌が生じても、ゆるぎない自信に変わりはないはずだ。(った。)一方で同時にこれだけの回数を重ね塗りしているのに、同じ手法でたとえ数回カシュー塗装を重ねたところで出てくる結果は大同小異かもしれないという黒い不安。脳裏に生じた疑問は消えていない。

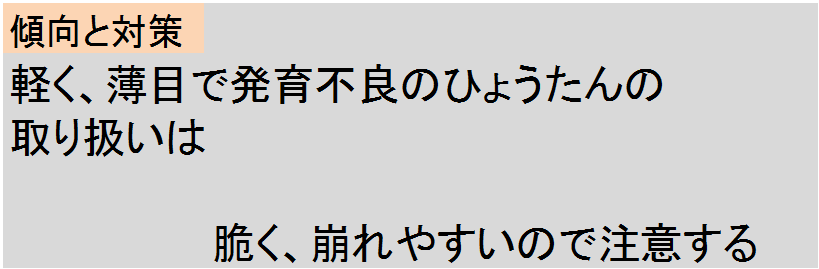

翌日さっそくホームセンターへ行き研ぎ出しに使うやすり一式を買ってきた。筆者が使用しているやすりで最も目の細かいものは1200~1500番相当3M MICROFINE だ。この日購入したやすりはフィルム状のもので順に1000番、2000番、4000番、6000番、8000番、10000番、15000番!だ。その他コンパウンド入り布、コンパウンドなし布も合わせて購入。だめ元根性で始めた。ので、しばらくは証拠写真がない。神話の世界だと思って賢い読者は聞き流してください。経過を追って説明する。

平成25年10月27日 頂上遥か、足取りも軽く。

さっそくフィルム状やすり1000番で研磨開始。柔らかくはないフィルムなのでくちゃくちゃパリパリという感じで進む。そこそこだと思ったところで順に2000番、4000番へと軽く進む。ゆず肌もそこそこ取れている。表面は当然まだつるつる感ゼロで、すりガラス状。フィルム上やすりはまだまだ続くがこの辺でよさそうな予感がする。次。コンパウンド入り布で研磨開始。コンパウンドが多少べたつくも気にせず研磨。30分近くてれてれこするも表面にあまり変化なし。本日の授業はここまで。写真なし。

平成25年10月28日 5合目通過。7合目制覇。

昨日の続き。コンパウンド入り布でさらに研磨。数十分軽くこすっているうち、表面のくもりに一部変化あり。ごく一部だが曇り空から薄日が差した気がする。本当か。もう少し真面目にこすってみる。往復100回だ。おお、少し日差しが強くなった気がする。もちろん全体的にはまだまだ五里霧中だが。この日はさらにゴシゴシを1時間ほど続け、7割がた晴れた状態に。清兵衛の気持ちがよくわかる。

平成25年10月29日 雲上かなた、頂上を視認。

単細胞的研磨をひたすら続行。曇りがさらに消え、鏡面が次第に広がってゆく。この道のりで正解だとの確信を得る。頂上に手が届きそうだ。呼べば聞こえる。確固たる足取りでホームセンターへ行き、乾ききったコンパウンド入り布にかえ、もう一つ同じ布を奮発する。この日も計1時間ほど研磨をし、鏡面が9割がた広がってきたのを確認。一回に往復100回が目標。手ごたえはある。手も痛い。しかし、表面をじっと確認するたび、ある不安が湧き上がってくるのをどうしてもぬぐいきれなかった。工程が進めばいずれ解消すると思っていた、あるものが消えない。ゆず肌だ。表面一面に、猛烈な個数の小さなゆずが一斉にこちらをにらんでいる。一部ではなく、ひょうたん全面を覆い尽くしている。くどいようだがこの時の写真なし。下はスーパーで買ったゆず。(↓)人を喰ってる。今に喰ってやる。

平成25年11月1日 一時後退。

頂上は目前と思っていた。しかし、そこは隣の山だった。現実が受け入れられない。半泣きになりつつ絶望的研磨を続ける。一縷の望みをかける。ある段階で一斉にゆず肌が消えてくれるはずだ。腱鞘炎になりかけた腕をかばいつつこする。輝きは一層増すが、それにつれてゆず肌が返って目立つようになってきた。証拠写真がない代わり文字が叙事詩的になってきたのにはご勘弁。

平成25年11月3日 完全撤退。

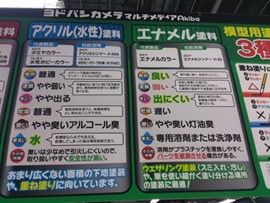

秋葉原にやってきた。目指すはよく行くホビーショップ「TM」(仮称)3階。コンパウンドが悪いのだ。塗装面研磨で定評のある「タミヤコンパウンド細目」「タミヤコンパウンド仕上げ目」を手に入れる。「ハセガワコンパウンド」その他柔らかい研磨用布も数点購入。コンパウンドの時点まで引き返し、もう一度正しい道のりを目指そう。帰ってから早速「タミヤコンパウンド細目」を布に塗り、研磨開始。無数のゆず肌がきれいに一網打尽だ!と期待する。も全く変化なし。おかしい。もっとこすろう。一か所100回が目標だ。ゴシゴシ。30分ぐらい奮闘するも変化なし。輝きはある程度あるもののゆず肌が一斉にこちらを見てバカにしている。中途半端な引き返しではだめだ。夕ご飯を食べて元気を出そう。

平成25年11月3日深夜 再出発。

最終手段。根本(こんぽん)がだめだからその後の努力は砂上の楼閣。ゆず肌を絶滅しない限り前進してはいけない。覚悟を決め赤い360~600番相当3M SUPERFINEを取り出す。どうしても使いたくなかったがこれしか手段はない。一見鏡面に見え、実は無数のゆず肌がうごめく腐った表面に渾身の3M SUPERFINEを突きつける。思いっきり、突き進む。削り落ちるカシューの粉はひょうたんの実から吹き出す鮮血か、腐ったゆず肌の断末魔か。躊躇してはいけない。心を鬼にして進める。ある程度研磨した段階でそっと手を休め、表面をぬぐってみる。やっぱりいた。びくともしない。生半可な研磨ではだめだ。一か所100回往復を目標に研磨。時を忘れる。腕が重い。粉をかぎ分け、地肌の観察。ほんの少し、ゆずの勢いが減っている。全面にわたり同じく3M SUPERFINEの研磨を続ける。ひょうたんが過熱している。一通り研磨が終わると粉をきれいに払って、しつこく再攻撃。全身暑くなってきた。滴り落ちる汗が目に入り、痛い。構わず続ける。もう一通り全面研磨。ゆずはどうだ?半分くらいに減っている。消えた面積の方が大きい。一か所200回こすろう。腕が痛い。粉が飛び散る。もうだめだと思い、我慢の限界を超えた数十分後再確認。汗と涙の隙間から見えた地獄の表面から9割がたゆずが消えている。ところどころにゆずの小集団が残存。次は狙い撃ちだ。一か所50回程度を目標に強烈研磨。そっと覗くとその集団は全滅。ひょうたんをすみからすみまで観察。北から南まで、頭からお尻まで、針の穴も見逃さない。見つけると即強烈研磨。次々ゆず集団は全滅してゆく。腕が動かなくなったころ、ついにゆずはひょうたんから完全消滅。よろよろと立ちあがり、深夜の風呂につかり込む。

平成25年11月4日早朝 最悪の局面は脱出した。表面をよく見ると薄い小さな等高線が所々に見える。そう、ゆず肌ができた塗装表面が徹底研磨で一部消失し、その下の塗装表面が表れているのだ。幸いこの表面も同じ「ネオクリアー」なので違和感はない。境界面はいずれ消えると思う。もしこのひとつ前の塗装がネオクリアーでなく別の色だったら大変だ。それこそ伝統工芸の「研ぎ出し」になっていたところだ。まだやめない。800~1000番相当3M ULTRAFINE、1200~1500番相当3M MICROFINEで引き続き研磨。さすがに今度は軽い作業でよさそうだ。

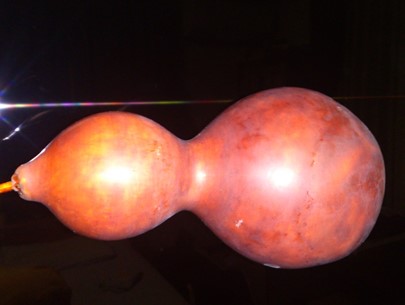

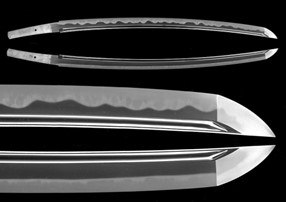

研磨後の状態。(↑左右)表面の調整にとどめる。隠れたゆず集団が時々見つかる。すると最初のSUPERFINEに戻りゆずを殲滅。その場所だけ順次もと通りの研磨を軽くして穴埋めする。深夜テレビの内容がようやく耳に入ってきた。つまらない。2000番、4000番、6000番、8000番、10000番、15000番とフィルム状やすりへステップアップしよう。(↓)どこまで上げてゆくかは臨機応変で考える。

2000番から始めようと思ったが手元に見当たらず。部屋のごみ山に隠れたか。まあいい、4000番から開始だ。初回の失敗時はこの4000番まで研磨した。今回はこれから始める。軽く研磨してもくもりガラス状表面にあまり変化なし。すこししつこく続けるもやはり変化なし。(↓)

薄日が見えたかな、程度。(↑)4000番研磨後の様子。

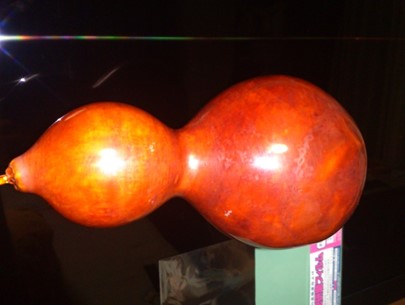

次は6000番。研磨していてもあまり粉が出てこない。削る、というより磨く、のイメージに近いことを実感する。4000番で取れなかった曇り空が急に全面晴れだしてきた。(↓)

磨くのに引っ掛かりが軽くなり、表面をこすっている。研磨後の様子。

8000番へ進む。手ごたえありだ。(↑)つるつるの表面につるつるのフィルムが滑る。研磨後の様子

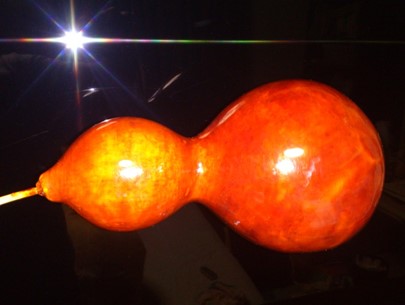

10000番!研磨後の状態。(↑)これ以上にないくらい表面は平滑。鏡面が広がるも9割り方にとどまる。ゆずは全く見えない。薄い等高線もすでに見えない。

もういいだろう。次はコンパウンドだ。「タミヤコンパウンド細目」をひょうたんにつけ、クロスで磨く。

今までへばりついていた曇り面が軽いひとこすりで一気に消失した。嬉しい。湯気で曇ったガラスを乾いたタオルでふき取った印象だ。嬉しさ余ってよくこする。本当の鏡面よりさらに平滑だ。意地悪く見ると、光加減によってはわずかに磨いた後の薄いラインが一応見える。気にはならないが。すでに明け方。へとへとの中に奇妙な高揚感が混じりこみ、気分良く就寝。続きはまた今度。

平成25年11月5日 清兵衛と瓢箪

「タミヤコンパウンド仕上げ目」に進む。布に少量付け昨日と同様磨いてゆく。輝きが一層増したように思う。

薄いヘアライン状の傷がわずかに見える。コンパウンドそのものによる傷だと思う。この後さらに目の細かいコンパウンドで磨いてみよう。写真をよく見ると中央やや右寄りにゆず肌の名残がわずかに数個見える。もう見逃してやろう。夏草や、兵(つわもの)どもがゆずのあと。

平成25年11月8日

(↑)その後コンパウンドなしの布で穏やかに磨きを続ける。これ以上の滑らかさ、輝きはないという時点の様子が上の写真だ。

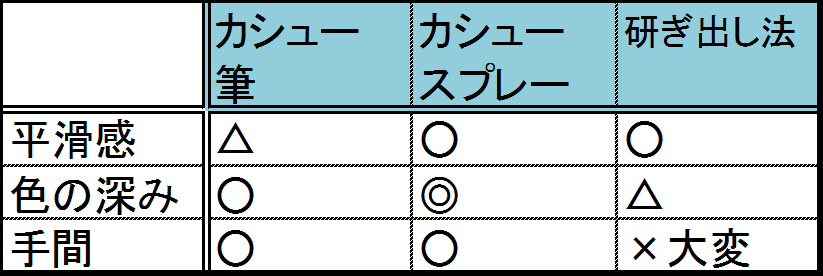

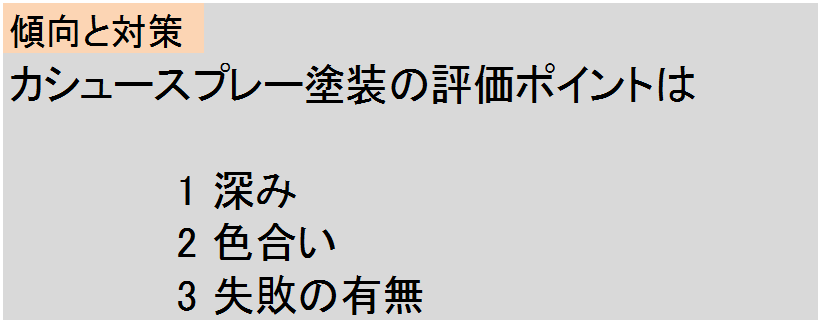

2011年度筆塗りカシュー最良作品の一つと比べても平滑感に遜色はない。(↑左)むしろ、より平滑だ。写真上はそれとの記念撮影。形が瓜二つ。ひょうたんはウリ科だから当たり前か。ちなみに右側ひょうたんは以前少し紹介したガラス製赤ひょうたんの原型モデルとなっている。(↑右)よくよく表面を観察すると研ぎ出しの方は塗っておしまいとする従来法に比べ「深み」に劣る気がする。まとめると以下の通りだと思う。

24%

研ぎ出し法とその他の方法の比較

研ぎ出し法はある意味底なしの噴火口。はまらないように。

車でWALKMANが聴きたくなったあなたに。/ 休憩編へつづく。

車でWALKMANが聴きたくなったあなたに。

休憩編

車 虎次 著

清 兵衛 共著

(この休憩編はいつもの千成表太郎氏が風邪をひきお休みなので双子の弟・不肖・車虎次が代わって筆を執ります。ひょうたんが気になる方は読み飛ばしてください。)新車が来た。多少は珍しいことだが、生まれて初めてでもない。とにかく嬉しい。運転席のドアを開け、座った時の、新車の香り。新しい期待感が体中に満ち溢れる瞬間だ。

(写真はイメージです。)

(写真はイメージです。)

新車でWALKMANを聴こう。いままでのiPodはさよならに

エンジンをかけ、いざ出発。なかなか調子がよろしい。いすの位置を調節したり、あれやこれや。でも、何かが足りない。そうだ、音楽だ。甘く、溶けるような音楽はエンジン音の一部だ。えーと、どれで聞くのかな。・・・わからない。いろいろ探したがわからない。もっとセールスマンに聞いとくべきだった。どうせどこかのスイッチを押せばラジオやカセットの音が出てくるだろう、そんな目論見はスカッとはずれだ。 6%

いざ出発。

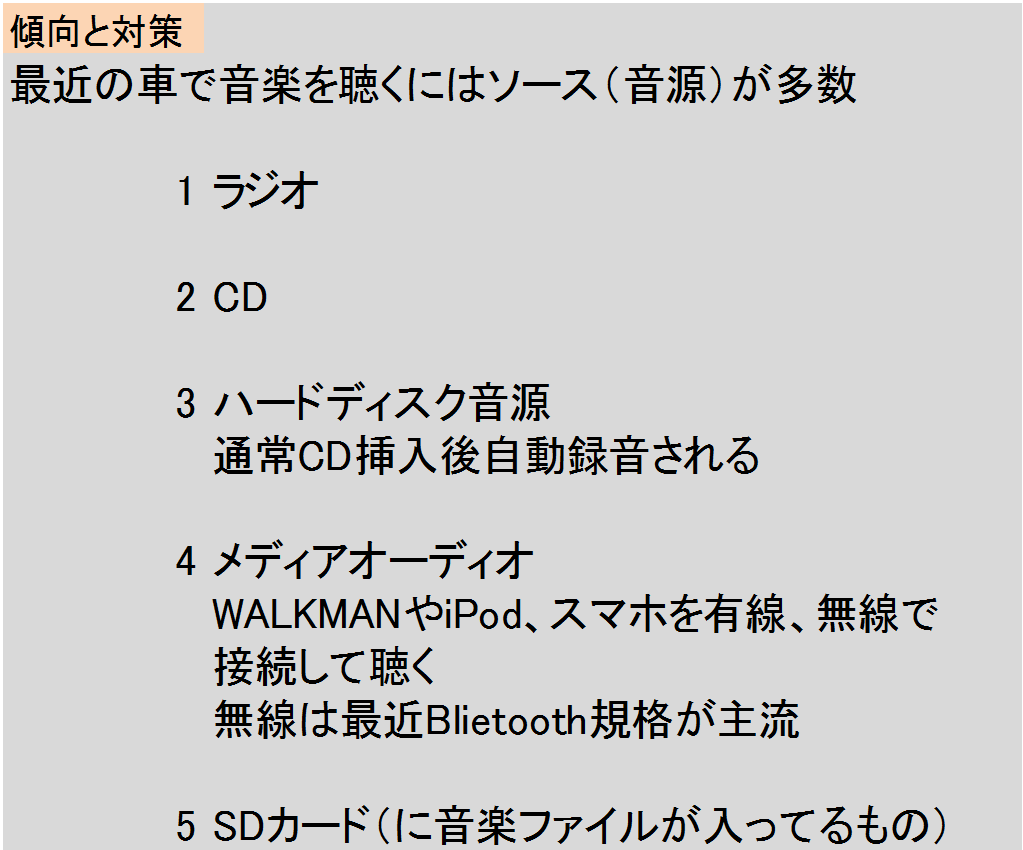

以前の車についていた音源は主にラジオ、CD、それからCDがハードディスクに録音された音源、もう一つ、iPodだった。CD録音のハードディスクは自動的に録音が進む簡単な仕組みだが、聞くときもCDと同じく曲順もそのままだ。しかし、iPodは好きな曲だけを順不同で入れることができ、それを聞く環境にできる、ちょっと優れものだ。それで納得すればこの話は終わり。しかし、そのうち使おうと思っていたWALKMANが家に余っており、この際これから新車に使いたい。iPodは嫌いだ。ついでに内容も一新したい。そう思ったのが運の尽き始めだった。

家にあるWindows PC(一番左)と携帯音楽プレーヤー、いわゆるネットワークオーディオは古い順にiPod、WALKMAN、スマホの3台。(↑)2年ほど前に家じゅうのCDをPCに入力した。一部の曲を並び替え、組み合わせ、何種類かのプレイリストを作った。iPodにはそれがそのままおさまり、以前の車の中でよく聞いていた。でも、今回新車を思い切って買ったのをきっかけに不満だらけのプレイリストを作り直したい。ついでにWALKMANに載せ替えたい。どうすればCDからの音源をiPodからWALKMANに載せ替えられるのか、曲順の変更ができるのか。そんな案内本を本屋で見かけたことがないし、周囲で教えてくれる人もいない。この際その手順を忘れないうちにメモしておこう。

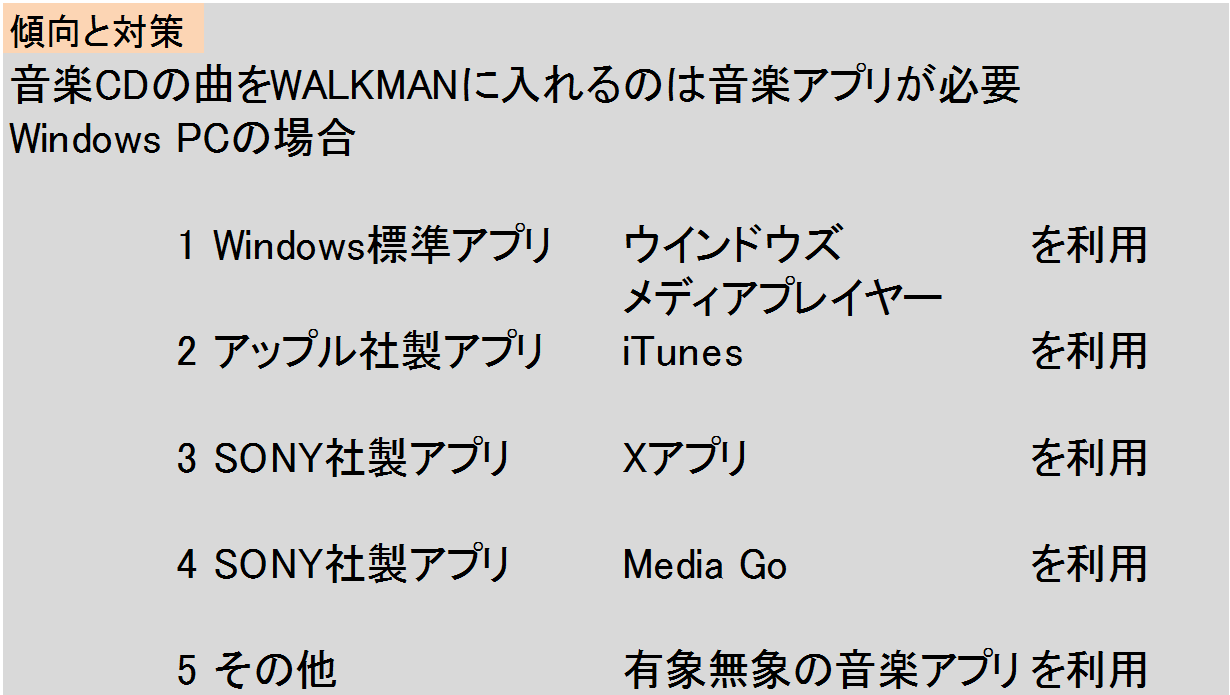

まず、大もとのPCの現状。Windows 7が快適に動くノートPCだ。しかし、眺めているだけではiPodやWALKMANから音は出てこない。以前世の中の仕組みが単純だったころ、携帯音楽といえばカセットテープだった。きれいなWALKMANの口が巧妙に開き、カセットを神妙にセットすればもうそれで準備はおしまいだった。最もその前にレコードやCDから録音する儀式を乗り越えての話だが。PCにiPodをこすり付けても音は移らない。まずそれ用に音楽アプリをインストールする必要がある。この時点ですでに複雑だ。

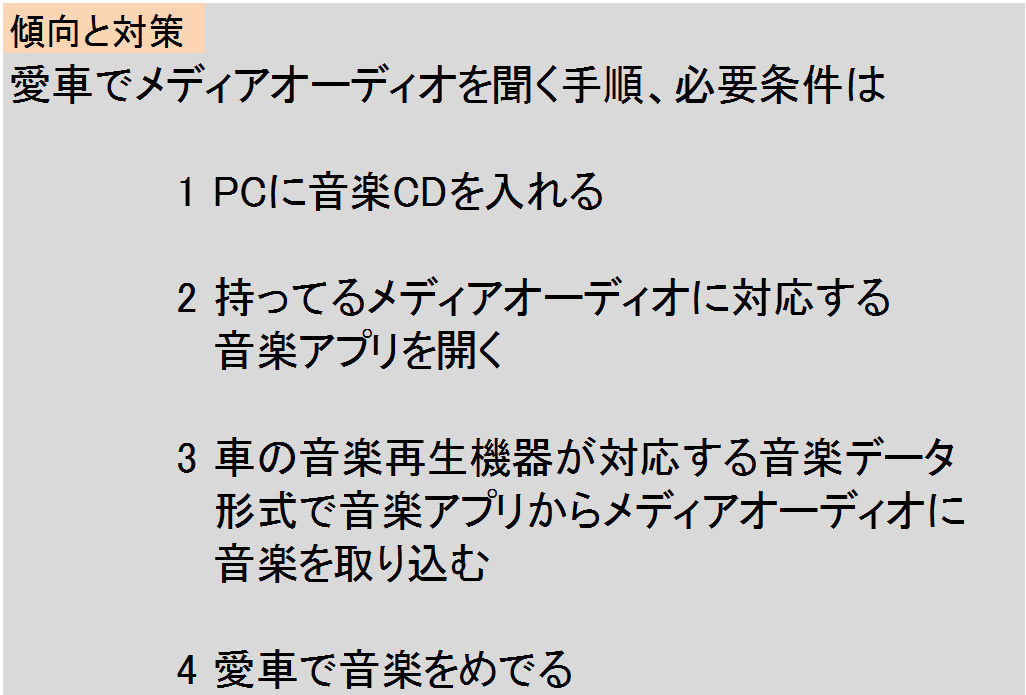

CDの内容をWALKMANに入力するには一旦音楽をPCに入れなければならない。もちろんそうでないパターンもあり得るが原則の手順を示そう。で、そのためにはただCDをPCの中に入れるだけではいけない。ラジカセにCDを入れるつもりだとうまくゆかない。音楽アプリを使わなければならない。まず、Windows PCには標準で音楽アプリ、ウインドウズメディアプレイヤーがついてくる。これを立ち上げておき、CDをPCに入れるとそこから急に世界が広がる。ウインドウズメディアプレイヤーで曲を取り込み、曲順を変え、いくつかのCDをあわせてお気に入りのCDを作ることができる。しかし、WALKMANなどの携帯プレイヤーに音を移し替えるのは少し不便だ。おそらくできるだろうがその機能を使ったことがなく知識もない。音楽アプリの2番手はiTunesだ。アップルから無料で簡単にダウンロードできる。iTunesと検索すればすぐに探せる。iTunesはウインドウズメディアプレイヤーよりもう少し使い勝手がよく、iTunes を起動させCDをPCに入れるとCD内容の録音はもとよりアップル社製iPodに内容を移す操作があっという間にできる。「同期」の表示が出てきて考えなしにデータの移行が終わっている。数年前にはこのiTunesを使いiPodにたっぷりCD内容を録音した。音楽アプリの3番手はXアプリだ。変な名前だが固有名詞なので仕方がない。SONY製のWALKMANに録音する場合、このアプリが必須だ。もちろんCD内容の取り込み、CDへの録音にも対応している。見た目にも操作が易しく、このアプリでPCのまま音楽を聴くのに重宝している。音楽アプリの4番手、Media Goだ。これはソニー製スマホへの音楽入力に使う。もちろんスマホで撮った写真、ビデオその他の管理にも使える。無料でダウンロード可。

出無精な性格ゆえ家で音楽を聴く機会が多い。その時は操作性の良いXアプリを介しPCで直接曲を聴いている。今回あまり活用してなかったWALKMANにあらためて登場してもらおう。やっと車の話に戻った。今回購入した非高級車にはCDとラジオが標準装備だ。でも少しひねりが聴いている。正確に記すと少し違う。まずCD。そしてハードディスク音源。これはCDを入れるとそのまま自動録音してくれる優れものだ。曲名やアーティスト名も自動入力される。次、メディアオーディオだ。聞きなれないが携帯プレーヤー、WALKMANやiPodのことだ。それらを車に接続して使う。機械の形状に合わせケーブルが3本付属している。1本はiPod用だ。もう一つはUSBケーブル用で、一応WALKMANにつながる。次。まだある。Bluetoothだ。簡単に言えば無線だ。デジタル方式の無線通信で、家にあるWALKMANやスマホもこれに対応する。最後にSDカードだ。SDカードはメモリーカードの一つで、ここに音楽信号を入れて車で聞けるらしい。音源はてんこ盛り状態だ。

(写真はイメージです。)

新車WALKMANを受け付けず!

まずは以前のiPodを持ち込み専用ケーブルでつないでみる。「メディアオーディオ」を介しあっさり問題なく曲が流れてくる。プレイリストも見える。すぐ切る。次はWALKMANだ。スマートに行こう。デジタル無線のBluetoothだ。簡単に設定、認識できた。さて、では音楽再生。でも音が出てこない。おかしい。では無線ではなく有線に変更だ。iPod同様「メディアオーディオ」用のUSBケーブルに接続。でも「認識していません。」の冷たい表示。何がいけなかったのだ。さっそくディーラーのセールスマンに聞きに行く。「WALKMAN?あーATRACですね。ソニー独自の形式なので認識しないんですよ。これはWMAかMP3しか読めません。」大ショック。さっそく家に帰り大元となるPCのXアプリを見てみると確かにATRACの形式が多い。

音楽信号をPCに取り込む際、会社ごと、つまりアプリごとに音楽信号の形式が変わる。もともとCDに書いてある音楽信号の形式はWAVEというものだ。それをウインドウズメディアプレイヤーならMWAへ、XアプリならATRACに、iTunesならAACへ変換すると決まっている。もちろんCD録音の際設定を変えればWAVEそのままや、その他の信号に変えておくこともかなり自由にできる。しかし、一回取り込んだ形式をその他の形式に変えるのは少し大変だ。そもそもWAVEのままなら話は単純で、音楽データの移行はシンプルなのに。以前メモリーの容量が限られていた時代、といっても数年前までの話だが、そのころまで音楽データは他のPCの情報、データに比べ巨大だった。そのためこれらを圧縮し、PCでも音楽データを容易に扱えるようにするためのものがこれらの圧縮形式・圧縮音源だ。形式はぞろぞろ各社から出現し、今に至っている。いまどきメモリーカードなんで4ギガのUSBメモリーが数百円の時代だ。圧縮しないWAVEのまま、音質がいいまま音楽データを保存したい。よって家のPCには最近録音したものはすべてもとのCDのWAVE形式で入っている。それが一部WALKMANにも入ってる。その他ウインドウズメディアプレイヤーで標準に取り込んだWMA、XアプリのATRAC、どこから紛れ込んだのかMP4、AACの形式のものも多い。もう一度整理しよう。

CD →WAVE

ウインドウズメディアプレイヤー →WMA

Xアプリ →ATRAC

iTunes →AAC

複雑だ。この環境を理解しないと次には進めない。MP3が出てないがこの形式こそ圧縮音源の先駆けだ。安いケータイプレーヤーの形式だ。MP3のみを扱う機種は家にはない。ご先祖に敬意を表し、ほとんどのケータイプレーヤーはMP3もサポートしている。今回のささやかな新車が対応する音楽形式は上記のうちWMAとMP3、それとiPod接続のAACのみだ。お家の家庭事情が違った。

まず、大量に取り込んである音楽のデータ形式をXアプリ上で変更できないかどうかいろいろ探した。他の形式をWAVEに変換する機能はついている。当然だ。あらたにCDに録音する場合は当然それに変換するのだから。他はない。何もない。あっさりしている。ネットで調べた。XアプリとWMAを掛け合わせると、いくつかの無料変換ソフトの紹介記事が載っている。さっそく試してみた。が、英語形式で、しかもPCに疎いためかうまくゆかない。あきらめて近所のPCショップに出かけた。音楽の変換ソフトはありますか。「うーん、今うちに置いてあるものではありませんね。ちょっと前まではいくつかあったんだけどね。正直ネットで無料のものも出てるし。」取り合ってくれず。じゃあ、CDからの入れなおしだ!CDをPCに取り込む際にXアプリは圧縮形式を聞いてくる。もちろん聞くように簡単な設定をしてのことだが。書架からほこったCDを大量に取り出してくる。ため息が埃をそっと巻き上げる。まずはXアプリの内容の消去だ。いやそのまえにバックアップだ。幸いXアプリの使い勝手が良いため簡単にバックアップできた。といっても数十分はかかったが。それからXアプリの内容を全削除しようと思ったが、万が一のことも考え、Xアプリをインストールしていない別のPCで作業することにした。別のPCに新たにXアプリをインストール。数十分かかるも順調に進む。それから一気呵成にCD録音を始める。といっても以前のように自分の持てるCD図書館を作るような勢いではなく、今回聞く分の、気に入った曲だけこじんまりと抜き出す。CD一枚丸ごとのもあれば、数曲のものもある。1時間ほどで終了。くれぐれも形式はWMAだ。プレイリストも新たに作り直す。新しい酒は新しい袋に、だ。できたてほやほやのところで手持ちぶたさとなっていたWALKMAN登場。単独で以前の内容をすべて消去できた。その後PCに接続し、「機器への転送」を押し、いろいろ操作する。新しい内容を簡単転送。もう録音とも言わない時代だ。あっさり終了した。 6%

この時の筆者の心情(意気軒昂)

この時の筆者の心情(意気軒昂)

WALKMANを新車で再生。するも今度はプレイリスト再生できず

さっそく新車へ持ってゆく。エンジンをかけおもむろに再生開始。何も反応なし。「転送中」の冷たい表示のみ。いろいろ試すうち、WALKMAN側で再生スイッチを押すといきなりさわやかな音が聞こえてきた。車が生き返る。嬉しい。しかし車側からコントロールできないらしい。おまけにプレイリストが出てこないぞ。Bluetoothの設定がおかしいのかな。では有線接続、メディアオーディオだ。USBコネクターに専用線をつなげてと。どーだ、と思ってもこちらは「認識されません」の表示のみ。音も出ない。まさにぐーのねも出ない。この日はここまで。すごすご引き上げる。DSC 1676 6%

プレイリストが出ない。プレイリストこそ聞きたい曲を聴きたい雰囲気で聞きたい順に聞ける最大の武器なのに。自分の「ベストCD」ができない。PCにつなぎ直しXアプリと格闘するもできない。確かにXアプリ上にはプレイリスト作成のタブがあり、PC上では完璧にできているはずなのに。転送も指示通り行っている。WALKMANは悪くない。車がパーだ。さっそく車屋さんに告げ口。「いやー、iPodとの連携は取れているんですけどねー。WALKMANはどうですかね…」え―!そうなんですか。じゃあどのWALKMANの機種が対応しているか教えてください。「はあ、少しお時間いただきます。」とのこと。車屋さんにさらに迫る。もう少し詳しい説明書はないんですか。通り一遍で説明がわからないんですけど。みんなどうしてるんですか。「詳しい説明書はありません。ほとんどのみなさんは最初からあきらめます。」とこれには自信たっぷりの返事。 6%

その時の車屋の口元。(イメージです)

その時の車屋の口元。(イメージです)

仕方なく古いiPodの中身を入れ替えて新車の気分を。

WALKMANは最近の新車に事実上対応してない。しっかりしろ、ソニー。嫌いなiPodで出直すか。別のPCでの作業はやめ、自分のPCで作業に専念することにした。別のPCで行ったXアプリの新しい内容をすべてバックアップし、自分のPCのXアプリに移す。その前にすべての過去のデーターをXアプリ上から消去した。さよなら、過去の音楽たちよ。新しくXアプリ上に別のPCの音楽データを入れなおし、はたと考えた。iPodに入れなおすのならiTunesだよな。さっそくネットからダウンロード。こちらはすぐに、数分で終了。Xアプリ上の音楽データをiTunesに移さなければいけない。両方を開き、Xアプリ上の曲をつまんでiTunes上に移す。うまくゆかない。バツ印が出てこのままでは移せない。うーん、困った。XアプリとiTunesを掛け合わせ、ネット検索。いろいろ出ているがどれもこれもXアプリはソニー独自のATRAC仕様なのでそのままではiTunesに移せないと書いてある。このアプリを使えばよい、とお勧めのソフトはある。でもその力量がおそらくないのでその方法はパス。そもそもXアプリに取り込んだ時点でATRACではなくわざわざWMA仕様にしてあるのに。一部のネット情報で音楽データを生のまま取り出して、iTunes上に張り付けてみる手法があるとさらりと書いてあった。生のデータ!本当の音楽データは今見えているXアプリやiTunes上にあるのではなく、PCのどこかにあるという。どこだ?まずCドライブだ。次は?わからない。Xアプリ上にある、とある曲を右クリックすると「詳細」項目があり、見てみる。と細かくそのデータ場所が記載されている。住所だと思えばいい。ものすごく長い。それを見ながら探ってゆく。Cドライブ→ユーザー→パブリック→パブリックのミュージック→Sony Mediaplayer X→Shared→Music、でやっと音楽用のフォルダーが出てくる。そのフォルダーに生の音楽データ(曲)が入っている。

深い!深すぎ。今どきの地下鉄じゃあるまいし、こんなところじゃわかりません。でもわかってしまえば簡単。さっそくそこから曲をつかんでiPod上に移す。うまく入ってゆく。もちろん移した途端iTunes標準形式のAACに変更することを求められる。答えは「はい」だ。あるものは1曲づつ、あるものはまとめてiPod上に移行した。少しおかしなことに気が付いた。先ほど削除したはずなのにフォルダーの中に以前の曲が残っている。今回入れた曲ももちろん残っている。右クリックし、詳細を見るとデータ形式が違うことがわかる。以前のMP4やATRACは無視し、今回のWMAのみを気を付けてiTunesへ移行する。プレイリスト数個分、数十曲分の処理で10分前後で終了。なお、以前のデータでCドライブ→ユーザー→車虎次→Music→と続く収納場所もあることが分かった。要注意。XアプリやiTunesで見えている楽曲データは実は実物ではなく、PC奥深くにしまってある楽曲データを見ている虚像にすぎないことが実感できた。

iTunesにデータが移ったら、そこからiPodへの曲移行はほぼ自動でゆく。出来上がってすぐにさっそく小さな新車に持って行き確認。iPod特有のいやらしい音が出るのと、プレイリストもしっかり表示される。とりあえずほっと一息。

筆者自宅亭で夕刻静かに雅楽を楽しむ(のイメージ)

筆者自宅亭で夕刻静かに雅楽を楽しむ(のイメージ)

iTunesを操作していてわかったことが一つある。以前の古い楽曲の入ったiPodのデータを今持っているPCに移してから新しいPCのデータを移そうと思った時のことだ。以前の楽曲データはやはり以前のPCを使ってiPodに移した覚えがある。以前のPCはもう使っていない。iPod内の古いデータを新しいPCに移そうとしたところ以前のiTunesではないためデータを移せませんとの表示が出てきた。Xアプリだと関係なくWALKMANからPCへ、PCからWALKMANへ移行は自由だ。iPodの古い楽曲データは霧となって消えていった。ただし、そのさいiTunesがしつこくネット上でなにやら確認作業を行っている。どうしてだろうと思ったら、以前アップルストアで購入した数曲のデータが生きていて、今のPCへとiPodから移行できていた。ちなみにXアプリで購入した楽曲データはiTunesに移せない。

実はWALKMANはプレイリスト対応していた>>(筆者のもの)>>車から操作不可

何かが足りない。そうだ。WALKMANだ。車屋さんからあれ以降返事はない。もう少しWALKMANを見てみよう。不思議なことにWALKMANは自分自身で曲の出し入れができない。インターネット経由で曲を購入したり、削除することは可能らしいが。いわくつきのWALKMANをいじっていて気が付いた。プレイリスト表示がない。操作可能な範囲はごくわずかだ。しまった!もともとこのタイプのWALKMANはプレイリスト対応していなかったのか。あわててネットでWALKMANのページを探し、見てみる。するとプレイリスト対応でないWALKMANの機種が実に多いではないか。最近発売されたソニーの最新スマホが「プレイリスト対応!」と宣伝している。つまりは今までプレイリスト対応していなかったものが多いということだ。大ショック。ちっぽけなiPodは昔から対応しているのに。車屋さんはお怒りになっているかもしれない。恐るおそる自分の持っているWALKMANの形式の取説を見ると、やはりプレイリスト対応とは正面切って書いていない。残念無念。がっかりして情けないWALKMANをいろいろいじってみる。まず一番目立つ正面左上に「ライブラリ」のタブがある。これを押し、出てくる表示をずっと右に送ってゆくと、あった!「プレイリスト」のタブが。

まったくわからなかった。そっとそのタブを押すとだーっとプレイリスト表示があふれてきた。なんだよ、まったく。じゃあ結局プレイリスト再生ができないのは低性能低脳新車が原因なんだ。

6%

日が暮れて、道なお遠しWALKMAN。

日が暮れて、道なお遠しWALKMAN。

ソニー製スマホの音楽再生に挑戦。しかし大爆発!

WALKMANに今のところ勝ち目はない。iPod先行を許すが、釈然としない。今度はソニー製スマホを取り出す。第三の矢だ。Bluetooth機能がついており、今までも車内でのハンズフリーホンとして重宝している。前車でも同じ環境だった。しかし惜しいかな、Bluetoothでもオーディオ規格のそれ(A2DP ; Advanced Audio Distribution Profile)を同時に車内で使用することはできなかった。今回のささやかな新車はハンズフリーホンのBluetooth(HSP ; Headset Profile)とオーディオのBluetooth両方同時に使える。バカだが気が利く。で、手持ちのソニー製スマホに楽曲を入れ込み、これ一台で用をこなせるようにしたい。ソニー製スマホのデータやり取りはMedia Goを介する。以前からインストールしてあったがあまり使う機会がなかった。Media Goを立ち上げると、すでにXアプリから自動で楽曲データが入っている。しかし、残念ながらプレイリストまでは入ってない。仕方なくプレイリストを手作業で作成した。以前のスマホ内楽曲データを消去する。

ちなみにこの消去はスマホ側ではできない。ちょっとしたコツが必要になるのでここで解説する。まずMedia Goのページ左上にあるXperia a…(実は続きが隠れていて見えない)をダブルクリックする。シングルクリックではいけない。ダブルクリックするとその下に「ミュージック」「ムービーとホームビデオ」などの項目が下に新たに現れる。その「ミュージック」を今度はシングルクリックし、右側に現れた曲群のどれか一つをクリックする。どの曲でもよい。そして左上の「編集」→「すべて選択」→「削除」でスマホ内の楽曲は完全削除だ。その後は新しい曲をPCから空になったスマホへ転送だ。左わきの「ライブラリ」の下にある「ミュージック」をシングルクリック、どれか一つクリックして左上の「編集」」→「すべて選択」→右下の「転送」で終了。うまくゆく。同じ会社のものは当然相性がいい。

肝心のプレイリストは?スマホ側の「WALKMAN」→「マイミュージック」で「プレイリスト」が出てきた。期待を込めてタッチする。どーだ。何も出ない。何も出ない。頑張ってMedia Goでプレイリストを作ったのに反映されていない。「プレイリスト」をタッチすると「新規プレイリストの作成」タブがあり、そこからは手動で進めてゆくしかない。手間がかかる作業だが何とか半分だけ終わらせる。後は明日だ。夜も更けた。

翌日さっそく生まれ変わったスマホを持って車に乗り込む。まずはBluetooth再生だ。スムースに音は出てくる。少し音は小さいが。ただし例のごとく車側にプレイリストは表示されない。スマホ側にはプレイリストが出ているのでどこかにスマホを置き無理すればプレイリストの確認はできる。つまり無理すれば一応プレイリスト再生もできる。この状態でメディアプレイヤー接続(有線接続)のiPodに切り替えて聴けるのかな。ためしにiPodに切り替えてみた。切り替えた途端だーん!という感じでiPodの大音響が耳の後ろでさく裂した。

音量が大きすぎたのだ。危険だ。あわてて音量を絞る。スピーカーが破損するか、鼓膜が破けるかのどちらか。しばらく耳が聞こえにくい。そういえばスマホをさっきBluetooth接続したときに妙に音が小さくて音量を大きくしたっけ。自らの不注意だが車会社の設計者はおそらくこんな事態が起こりうることを予想だにしないだろう。完全な調整不足。スマホ一台車に持ち込めばBluetooth音楽とBluetoothハンズフリーホン両方の用が足せる試みは一応成功したが、半分は今のところ失敗に終わっている。まだ耳が痛い。耳寄りな話がないか探してみるつもり。WALKMAN側の音量を大きくしようとか、いろいろ考えている。プレイリスト表示が車側でできないことと他のメディアとの音量バランスが悪すぎること。しばらくはそれをネタにiPodを生かしておこう。

腹の立った翌日もスマホを車内に持ち込み検証。あらかじめスマホの音量を最大に近くしておいて、車側の音量をなるべく絞って音楽スタート。スタートは車側の操作で可能だが、先に述べたとおりプレイリスト再生表示は車側に出ない。スマホ側でのみ表示される。耳を塞いでいた両手をそっと外すと、穏やかな音が聞こえてくる。今度はそのまま有線接続のiPod音源に切り替え。きつく塞いだ手を耳から外しても音量は先ほどとあまり変わらない。教訓その1。Bluetooth接続でもアナログ式オーディオ機械の接続と同様送り出し側の音量調節が必要となる。教訓その2。筆者のスマホ音量は最初からかなり大きくしておく。少なくとも8割がたの音量にしておけばiPodその他の音源の音量と釣り合う。教訓その3。スマホ単独で、つまり車外でうっかりスマホ音楽を聴くときは耳がつぶれる恐れあり。教訓その4。教訓その2、その3を考えやっぱりスマホの音量は小さくしておき、車内でスマホ音楽は聞かない。iPodにまかせる。なんだ、つまらない!

あくる日も笑う歌声iPod、車内にこもるアップルの風 詠み人知らず

ヤケ酒はほどほどに。車とお酒は利益相反関係にあります。

ヤケ酒はほどほどに。車とお酒は利益相反関係にあります。

量産編へ続く

量産編

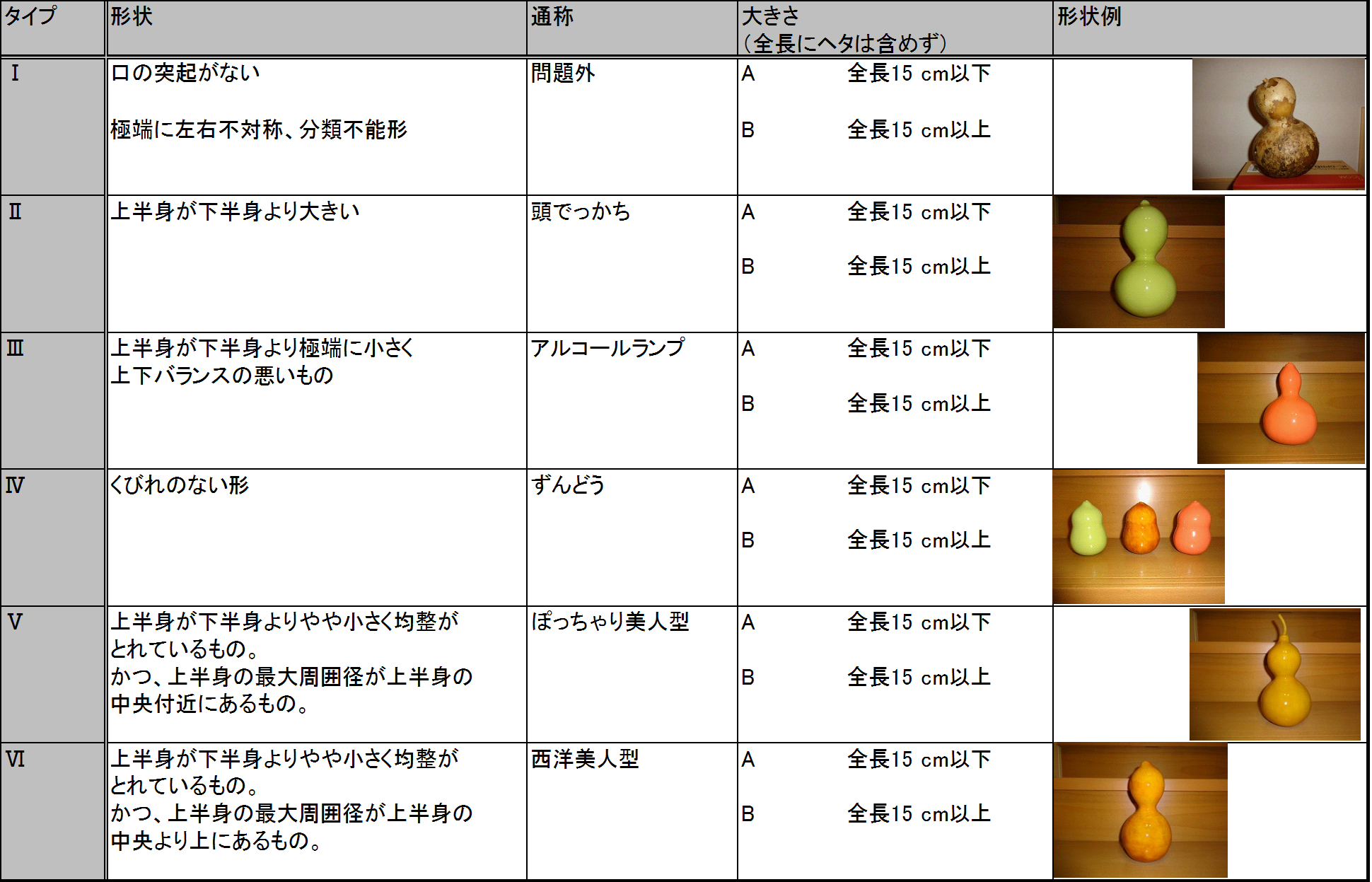

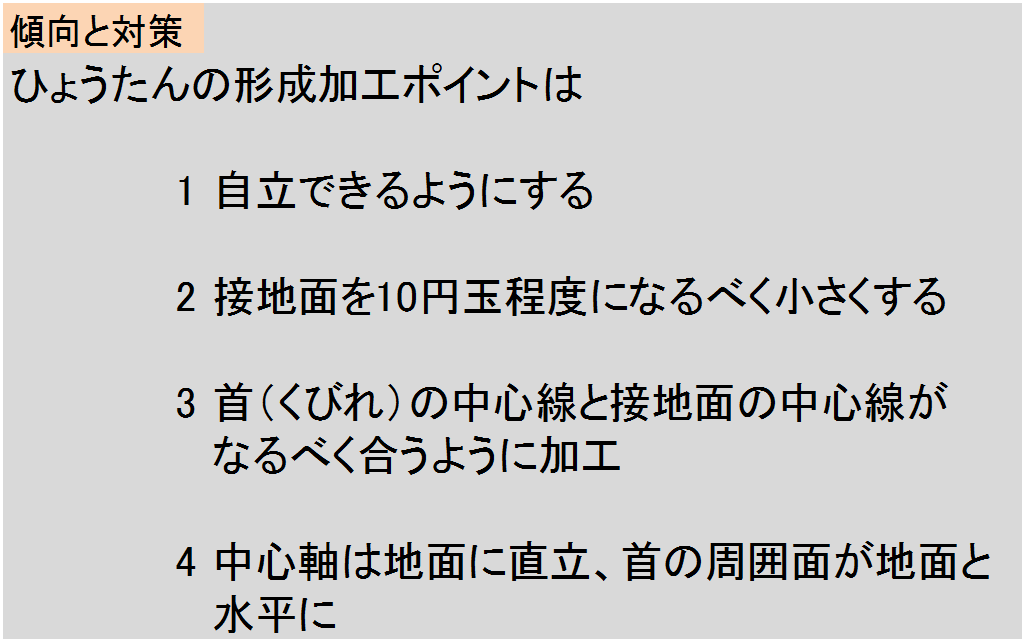

最終章に肉薄。感動はなるべく多くの人々で分かち合いたい。しかし、感動するほど素晴らしい出来栄えの作品は極めて希少だ。どうすればよいか。同じものを作る、すなわち量産だ。ひょうたんの量産?聞いたことがないぞ。広い畑を借り、大量のひょうたんを栽培しても、自然な収穫物ゆえ、同じものはできない。栽培する以上芸術品の量産はできない。粘土をこねて作る?木材を削り、彫刻して作るか。せいぜい数個どまりで、量産にはならない。最近ではシリコンの型枠を利用し、プラモデルなど、ホビー用品の部品を作ることができる(らしい)。しかし、できる大きさはもっと小さく、しかも数10個どまりだ。やはり、ひょうたんの大きさのモノを量産するには工業製品として工場で製作するしかないようだ。量産編では今まで量産になじみのなかったひょうたんの芸術品を、無理やり工業製品として製作できるのか、読者の応援を頼りに歩みを進めてゆこう。前人未到ゆえ、いつ小路が崩れ、「無」の結果が待ち受ける運命かもしれないが。

塗装編でひょうたんの話はもう勘弁と思った読者は多いに違いない。しかし、そこで終了すると、古来から繰り返されてきた田舎者のひょうたん自慢でしかない。自然栽培で得られた多種多彩のひょうたんを選び、削り、盛り、塗って仕上げた一品は最終章となる量産の準備段階でもある。先行試作品ともいう。手作業で作ったからこそ、自然な作物から作り上げたからこそ芸術的価値があると思いがちだが、そうではない。「塗装編」で人を感動させる物体の原点は形、密度、輝き、貴重性で、その物体に可能な限りの塗装を施したものこそが芸術だと青い芸術論を筆者が述べた。しかし、それらを満たす完璧な芸術品は実はそれだけでは価値がない。人知れずたった一個の作品を所有しても死蔵となる可能性が大きいからだ。著名な芸術作品は著名であればこそ、日の目を見る。幽霊や幻に価値はない。屁理屈かもしれないが、芸術論の前にはあるか、ないかの物理論が優先してしまう。この章では幻を現実にしてみようと思う。

なかなか写真が出てこないのはご勘弁。しばらくは工業製品を量産軌道に乗せるにはどうきっかけをつかんでよいのか、苦しいもがき、あがきが助走路として必要。ちなみに筆者はぼーっとして生きてきたのでその手の工学的専門知識はない。

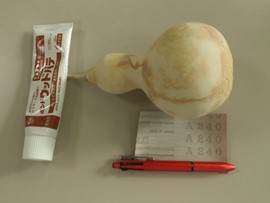

量産前夜紆余曲折 人工ひょうたん探訪

とある暇な正月に作った粘土製の中型ひょうたん。(↑左)軸に太い心棒を入れ硬い銅線等でフレームを作り、慎重に粘度で形を作った。当たり前だが重く、表面は凸凹で、自作不可。石膏でひょうたんは作れない。もちろん量産も不可。没。原型(↑右)と雰囲気は似ているのがせめてもの慰め。

自分で製作することをあきらめ、他力本願路線へ変更。ひょうたんは実質的に木だ。木の量産は当然木製品だ、と思い木工製品業者にまずは依頼する。そのときあったひょうたんの中で一番形の良いものを選び、業者の方と相談し、出来上がったのがこれだ。(↑左)木を乾かすのに約3か月程待ち、待望の製品が出来上がった。木製品でも、ひきものと言われる部類になる。ウッドターニング、ろくろの高速回転版だ。仕上がりは素晴らしく、がっしりとして重い。残念だが内部にひょうたん型の空洞はできず、単三電池が数本入る深い穴しかできなかった。一品物の置物としては優秀。お尻があいているのでひょうたんの必須条件、つるしての鑑賞はできない。結局製作費、内部、お尻の形状を考えると量産にはつながらず。今後の参考にとどまる。原型は知人にあげたのでもう手元にはない。

もう少し木工製品を工夫し、精密な構造にすればひょうたん形で、内部が空洞の木工ひょうたんが作れそう?とも思った。しかし、上手に木製品でひょうたんを組み立てても、量産するには塗装工程がある。きっとコスト高になる。どうしたら塗装しなくてもよくなるか。その回答がこの下の写真だ。

上写真左右は以前にも出てきたクリスタルガラス製ひょうたん。(↑)高さは約25 cmもある大型のもの。金型を製作し、それをもとに石英ガラスの会社に作ってもらった逸品。色違いで数種類のガラス製ひょうたん計数十個を作った。原型は「塗装編」の最初と「研ぎ出し編」の最後に写っている琥珀色のひょうたん。一品物としては最優秀賞で大満足。贈り物として喜ばれている。(はずだ。)今でも時々色違いを発注しているが問題はコストだ。金型屋さんの金型費用もさることながら、一個一個の費用もそれなりで、結局量産には至らず。

左はデパートの食器売り場で見かけた徳利。(↑左)1万円もした。信楽焼きである。芸術品を無理に実用品に捻じ曲げるとこのようなだらしない形に陥るという見本だ。もちろん少量生産品。製作者からひょうたんへのこだわりを感じ取ることはできない。右は百均で見つけた本物の大量生産品。容器としての機能は比較にならないほど優れており、しかも口にねじがついている。元々は霧吹きだ。お酒も入る。割れない。軽い。明るい。惜しいかな、格調がない。製作者はきっとひょうたんに対する思い入れがあり、何とかしてその理念を実現したかったに違いない。気迫が十分に伝わってくる。実はこの左右のひょうたんの違いは根が深い。詳しく述べないが、過去にも現在にもこのような衝突はいくらでもある。刀を持った侍と、百姓上がりの兵隊が鉄砲を持って戦った西南戦争、スイスの高級腕時計対日本のハイテク腕時計、イギリスの手作りロールスロイスと量産品のレクサス、などなど。

量産へのレール 夜明けは遠い

24%

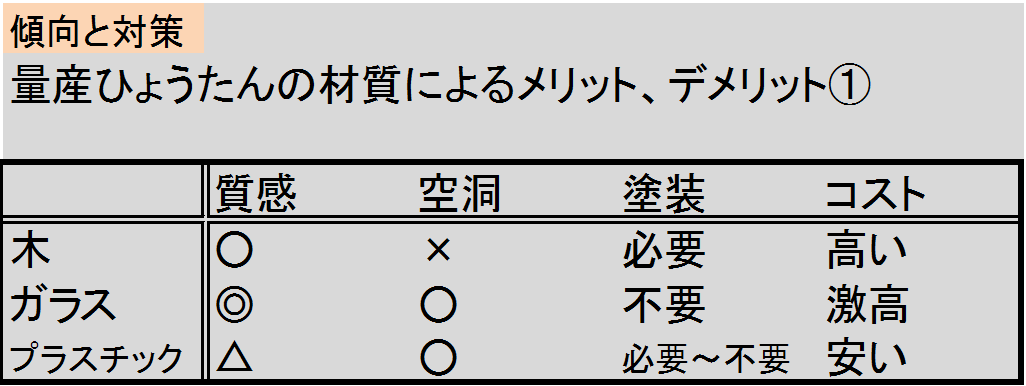

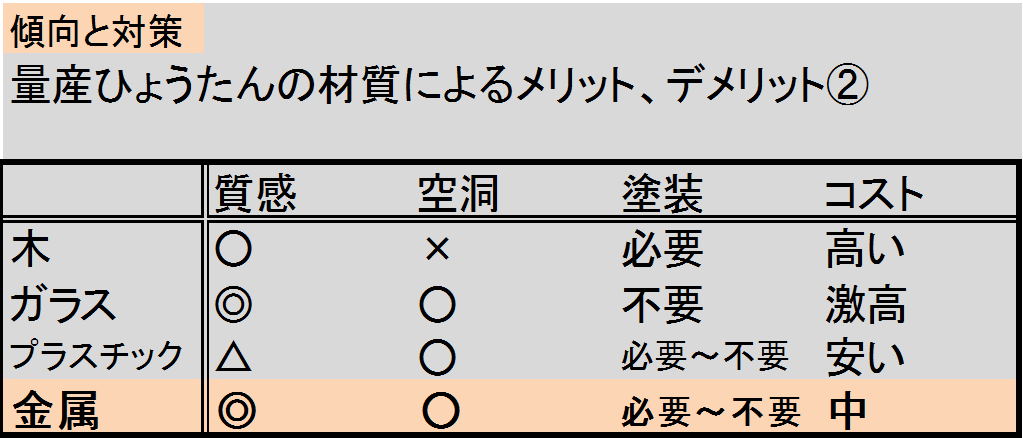

ひょうたん量産は何で作るか。ひょうたんの質、ひょうたんとしての働き、コストの三点がキーポイントになる。粘土、石膏の類は問題外。木は上質だが形状に難あり、空洞を作れない。塗装工程も別個に必要で、コスト面から量産は不可。七味唐辛子容器の二番煎じにもしたくない。ひょうたんの質感はくびれが重要で、ここに分割線を入れる七味唐辛子容器は言語道断。クリスタルガラスは塗装が不要で、完璧な品質。機能面でも容器として完璧。だがコスト高で量産向きではない。解はプラスチックだ。ちなみに前記した百均ひょうたんもプラスチック製だ。

目標は高級ペットボトルだ。(↑)上の写真の容器群はいずれも市販品で、まずコスト面はクリアーしている。左のペットボトルは容器としてのみ優秀。中央の青い化粧品容器は質感が抜群。よく考えて作られている。カットされたクリスタルガラスのようでもあるし、きれいなペルシャガラスのようでもある。右の容器は表面のグラデーション塗装が秀逸だ。これらの良い点を参考にし、しかも置物として納得のいく質感を求めたい。ついでにお酒も入れたい。安いので友人にお配りして喜ばれたい。思いは膨らむ。勢い込んでいくつかの合成樹脂会社にコンタクトを開始。もう1年以上前のことだ。結果は裏腹に、ほとんどの会社は「やったことがありません。」と取り合ってもらえない。以降あきらめず思い出したように電話交渉を試みている。業者の方々との押し問答をいくつか紹介しよう。後学になるものだけ記載する。涙が出そうな対応のものは省略。なお、お仕事中大迷惑を顧みず関係各位には本当にご迷惑をおかけしました。

1、S成形工業 「プラスチックでひょうたん型の容器を作りたいのですが。」→話を聞くか聞かないうちに「初期コストがかかりますよ、真空成型か、インジェクションですね。」で終わり。

2、J加工屋 「中をくりぬくことはできないけど、試作品1~2個ならできます。コスト?1個10万円くらいですね。量産はできません。」

3、Pデザイン 「ウレタン樹脂になります。割れやすいんですよ。内部はロストワックス法で中空にするのでザラザラな内面です。」「シリコン型に液状の樹脂を流し込んで作ります。パーティングラインができるのでそんなにきれいじゃないかもね。」いろいろ親身になって教えていただく。「ガラスより質は落ちますね。型は500万、それと品代は別。まあ、300個で500万オーバーです。むしろブロー成形がいいかも。アルミの型でブロー成形がいいんじゃないですかね。」丁重に断られ、残念ながら終了。しかし大事なキーワードが蓄積してきたぞ

4、O化工 「金型代で150~200万くらいです。一個につき100円程。でも、普通ひょうたん形だと金型から抜けないね。」と。いろいろ伺ううちに何とかなりそうな雰囲気。直接お会いして交渉開始。根掘り葉掘り。「基本的にはオスメスの型」「基本的にはムクでないといけません。」ムク?きれいなお嫁さんが来てくれるのかな。ムクとは中身が詰まっているもののことらしい。それだとただの置物だなあ。入れ物にするには…?ひょうたんは基本的に左右対称なので、たい焼きみたいに縦に二分割したらどうですか。「それなら入れ物にできます。」やった。ブロー成形がいいと聞きましたが。「細工ができません」つまり、口元の細かい加工ができなくなるのか。ガラスのように強くてきれいなプラスチック、カーポートの屋根を作ってもらった時に聞いたポリカーボネート、それでできますか。「ポリカの場合、縦に二分割だと接着ができないため中身が漏れます。」「そもそもポリカはアルコールがだめです。」ががーん。「ABSなら接着できます。ただし超音波での溶着になります。治具がいるので何十万もしますよ」うーん。分割線を隠したい。分割線のところでグラデーション塗装はできますか。「手作業なら。お金かかりますよ。」「塗装は単色です。」うーん、おもちゃのボーリングのピンか。等々。・・・本当にいろいろ考えていただくも液体を入れる容器にならないこと、分割線を隠すための塗装が別工程になる、等致命的で、結局あきらめた。

百均ひょうたんの存在を早くからわかっていればプラスチック業者の方々との回り道が多少短くなっていたかもしれない。ただし百均ひょうたんに縦のパーティングラインはくっきりと入っているし、薄っぺらで質感が足りない。プラスチックひょうたんはどうもあきらめた方がよさそうだ。出発停止。

アルミでGO 出発進行

質感を出すには金属だ。鋳物業者で検索を始め、懲りもせず多くの専門家の方々に伺った。残念ながらまたもや「けんもほろろ」状態だ。唯一最後まで対応してもらい、なんとか線がつながったのがこれから紹介する軽合金鋳物専門会社S合金だ。

P1030278 10% P1030279 10%

このような雰囲気の場所から往々にして偉大なる芸術作品は誕生する。(↑左右)左の写真の山積みじょうろは無視しよう。右のアルミのインゴットに注目。この塊が命の源泉だ。紆余曲折ありアルミニウムでひょうたんを作ってもらうことになった。これからは順を追って説明する。そのほうが分かりやすいと思う。

平成25年10月2日 まずは木型

木型が届いた。(↓左右)想像していたよりずっと良い出来栄えだ。右は原型との比較。サイズ、雰囲気ともそっくりだ。

この木型、左右に割れる。

かなり精巧な作り。(↑左右)口元のへたまできちんと再現されている。ヘタのひねりが表現できているのには脱帽だ。なお、ヘタは別部品で本体から外せる。未解決なのはお尻の形状と、内部の空間確保だ。上の写真で分かる通り、お尻は完全な球状だ。自立できない。また、お尻が内部空洞の入り口となるためここの形状は重要だ。次の段階でまた登場する。

平成25年10月17日 試作第1号

S合金よりアルミ製ひょうたん試作第1号が届いた。(↓)

重い。S合金の話だと1.7 Kgの重さだそうだ。鉄アレー並みだ。ほとんど表面加工をしていない、まさにむき出しの状態である。その割に意外と細部までしっかり、丁寧に作られている。金属特有の無機質な感じが手にずっしり伝わる。分割線(合わせ目)はサンドブラスト法で上手に磨かれている。

お尻には径3 cmの穴が開いており、自立する。(↑左右)穴はくびれ近くまで内部で円筒形に続いている。蓋がなく未完成の部分だ。社長さんと色々蓋の話をしたが今のところ決定案はない。筆者には今のところ腹案が3つほどあり、相談してみるつもり。とにかく嬉しい。原型を収穫して約1年、量産の構想を立ててから3年ほどの月日が流れている。落とさないように気を付けよう。

平成25年10月18日

試作第1号の感動は大きい。しかし残念ながらやはり試作品につきものの欠点もある。欠点を改善してゆかなければならない。

- まっすぐに立っていない。わずかに傾いている。

- 表面処理が荒過ぎる。分割線もはっきり残っている。ちなみに上の写真(↑)は筆者の悪い習慣でお尻の傾きをディスクグラインダーで削りとり修正、わずかにやすり掛けした状態。メタリックな質感を表現してみた。

- 重すぎる。1.7 Kgもありひもでつるせない。内部をきちんと空洞にする必要あり。

- お尻の部分が未処理。直径3 cmの穴が円筒形に約12 cm続いて盲端になっているだけ。簡単にゴム等でふたをすることができるが、貯金箱風でお尻の質感が出ない。金属で段差なくふたができるような工夫が必要。

さっそくS合金と電話でお話しし、改良へ進めてもらう。内部の金型を別に作る必要があるとのこと。吉報を待つ。

平成25年11月20日 試作第2号、第3号

試作第2号、第3号がようやく届いた。(↓左)内部の型枠を製作するのに手間取っていたとのこと。

試作第1号の欠点は随所で改善されている。おかしな傾きはない。軽い。640gしかない。試作第1号の約1/3だ。この重さなら安全につるせる。表面の粗さはかなり軽減している。(↑右)サンドブラスト法という手法で磨いてあるそうだ。まさに荒削りの「鋳物」だ。風格は十分だが、もう少し表面処理を細かくしてほしい。お尻の処理はまったく手つかずのまま。。

アルミ電鉄出発停止 頭隠して尻隠さず。どん尻は尻切れトンボ状態

平成25年11月22日 試作第4号

早い。さっそく試作第4号が届いた。(↓右)サンドブラストをよくよくかけたとのこと。試作2、3号と比較すると違いがよくわかる。

(↑)上写真の左は試作第2号。右が試作第4号。

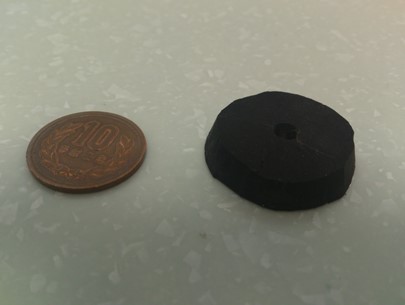

お尻の形状は相変わらずで、空洞があいているだけ。今後の最大課題となってきた。お尻の処理についてS合金と色々電話で打ち合わせをする。残念ながらS合金にいいアイディアはないらしい。筆者が無い知恵を絞らない限り、貯金箱のゴム蓋になってしまいそうだ。いけないと思い、さっそくホームセンターへ蓋の素材を探しに行く。いくつかそれらしい素材を見つけた。

- ボルトとナット

-

円形磁石と穴あきプレート(座金)

-

ゴムの蓋(裏と表)

DSC 1099

順に格調は低くなる。1、ボルトとナット法。アルミの鋳物はその本体にねじを切ることが難しいためねじ式の蓋をつけたければナットを用いることになる。アルミひょうたんのお尻の穴にナットを固定する。M16という規格。ナットの穴が直径16 mmだ。ボルトのお尻にはアルミのプレートを付けて見栄えを良くするつもり。ただし、このボルトとナット法は重くなるとのことでS合金がなかなか承知してくれない。2、内部より順に外に向けて座金→円形磁石→アルミプレートにする。座金を本体に取り付ける方法が浮かばない、図面を書いてほしいとS合金に言われ、保留中。3、ゴムの蓋だけはしたくない。格調低すぎ。写真のふたは試作品のお尻に合うようカッターで大きさを調整したもの。蓋の表側、つまり外面にはアルミ箔を張ってみた。アルミ同士その他の外面と相性がいいと思ったが、全く期待外れ。S合金はこのゴム蓋をお勧めだがノーサンキューだ。いずれにしろS合金の担当者が一回当方へ訪ねてくれるとのこと。お待ちする。

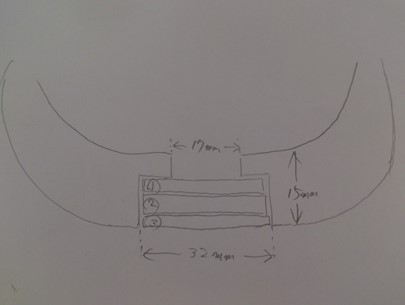

分かりづらいかもしれないが図面もどきを書いてみた。

- 座金、②円形磁石、③アルミプレート

座金の奥にアルミひょうたん本体が横から見てドーナツ型に張り出す引っ掛かりを作ることがポイントだ。座金は本体に接着剤等で密着させる。

荒削りの試作第2号を少し削ってみた。(↑)筆者の悪い癖だ。試作第1号よりさらにつるつるになった。1200~1500番相当3M MICROFINEまで磨き上げている。完全な鏡面仕上げだ。左は元祖「ねじれ君」。

この磨き上げたメタリックな質感こそ理想の形状に近いと思う(↑)。完璧に磨きすぎて逆にメタリックな質感が損なわれる様子だったので、下の玉の南半球は800~1000番相当3M ULTRAFINEに下げて(目を荒くして)磨きなおした。金属らしいざらつき感が表現できていると思う。こうしてみると磨き上げた試作第2号は未塗装ではあるが、筆者が「塗装編その1」で述べた形、密度、輝き、さらに貴重性を兼ね備える資質があるとひそかに思っている。この「量産編」でブレイクすること斯うご期待だ。

平成25年11月23日 初会合

昼前にわざわざ当方までS合金の社長さんが部下を一人連れて訪ねてこられた。本当にありがたい。さっそく懸案のお尻の処理についてご相談する。筆者のつたない図面を見て「うーん、この細かい処理が鋳物でできるかなあ」と心配の様子。かといって代案はないし、結局当方の提案で認めていただく形になった。型枠の改造がさらに必要となる。表面処理についてもいろいろうかがう。基本的にS合金社内でできる表面処理は試作第2、3号の粗いサンドブラストまでらしい。

S合金で製作しているアルミ製品をサンプルとして見せてもらう。写真では表面の質感がわかりづらい。社内でサンドブラスト処理をし、さらに社外でクリア塗装している。クリア塗装のおかげか、試作品第2、第3号の粗い表面処理とずいぶん異なる印象だ。表面処理はこれと同じでとお願いする。かれこれ1時間ほどで有意義な会合を終えた。

平成25年12月16日 試作第5号

午後、試作第5号がようやく届いた。S合金によると型枠の変更にまたまた時間がかかっていたとのこと。力作だ。表面処理とお尻の形状が変更点だ。

表面処理はクリアー塗装よりさらに高度な銀粉塗装になった。S合金こだわりの処理だ(↑左右)。以前の試作品では明らかだった分割線がほとんど目立たなくなっている。金属らしい質感も上手に表現できていると思う。表面処理はこれで完成とする。

次にお尻の形状改良。上手に改良できている(↑左右)。筆者が苦心して書いた図面通りになっている。上の写真左は丸い座金、磁石をはめ込む前の状態。上の写真右は座金にアロンアルファを塗り内部に接着し、さらに磁石が着いた状態。隙間はマイナスドライバーを入れるためのスペースにしてある。ちなみに程よい力で座金についている。ひょうたんの蓋としての働きはこれで必要かつ十分だ。見栄えが少々力量不足だ。

そこで磁石のさらに外側にアルミのシールを丸く切り抜いて張ってみた(↑)。アルミ同士で見かけも同じと思ったが意外と見かけが違い、いま一つ。この部分のみ未完成だ。ゴムの蓋よりはましだと思うので一応納得する。試作5号にしてようやく量産ひょうたんは完成に肉薄した。試作1号の後、荷号となり、惨号、死号となるのが世の常である。ので、素直にうれしい。

アルミ電鉄出発進行! 順調に走行中。

平成25年12月27日 最高速度更新中

金属ひょうたんの量産化にめどがついた。若干の問題点が残っていることはまたの機会にしよう。筆者の拙い仕事を支援してくれている方々にお礼の意味を込めてお土産用金属ひょうたんを作ってみた

(↑)。年の瀬も押し迫ったころ全部で70個ほどが届いた。壮観だ。色は青、赤、緑の三原色だ。後で気が付いたが、青色のひょうたんはあまり人気がない。色見本ではもっとペルシャンブルーだったはずだが、少し熟成が足りない。まさに「青びょうたん」の見本になっているのは少し残念。差し上げた方に他意はありません。念のため。ちなみに色付きひょうたんを箱詰めしようとして袖口に先端のひねくれたツルが一つ引っかかった。とたんにその周りのひょうたん十数個が一気にドミノ倒しになったのには驚いた。(驚きすぎて写真なし!)傷がつかなかったのがせめてもの慰め。青くなった筆者を「青びょうたん」たちがげらげら笑い転げる。笑うな。

塗装編 その2へ続く

完璧な品質の工業製品例だが

完璧な品質の工業製品例だが

形△、密度×、輝き○、貴重性× =感激度×

形△、密度×、輝き○、貴重性× =感激度×

形△、密度×、輝き○、貴重性○ =感激度×

形△、密度×、輝き○、貴重性○ =感激度×

形◎、密度◎、輝き◎、貴重性◎ =感激度◎

形◎、密度◎、輝き◎、貴重性◎ =感激度◎

暮れる夕日を寝室より望む(イメージ)

暮れる夕日を寝室より望む(イメージ)

DLC 3314 24%

DLC 3314 24%

たまには

たまには

一回お休みも

一回お休みも

いいもんだ。

いいもんだ。

みんなで仲良く記念撮影

みんなで仲良く記念撮影

2411スマホひょうたん

2411スマホひょうたん